小米手环如何检测睡眠?揭秘健康监测背后的技术逻辑

现代人越来越关注睡眠质量,智能手环逐渐成为监测睡眠的“贴身助手”,作为市场热门产品,小米手环的睡眠检测功能备受用户信赖,但许多人好奇:小小手环究竟如何捕捉睡眠状态?其数据是否可靠?本文从技术原理、数据分析及使用建议三方面,带您一探究竟。

一、传感器技术:捕捉身体信号的基础

小米手环的睡眠监测功能,核心依赖于内置的多维度传感器。光电容积脉搏波传感器(PPG)和加速度传感器是两大关键组件。

1. 光电容积脉搏波传感器(PPG)

PPG通过发射绿光照射皮肤,检测血液流动的细微变化,当人体进入深度睡眠时,心率会趋于平稳,呼吸频率降低,血流速度减缓;而在快速眼动(REM)睡眠阶段,心率波动可能更明显,PPG通过持续记录这些数据,为判断睡眠阶段提供依据。

2. 加速度传感器

加速度传感器主要用于监测身体活动,浅睡眠时,人体可能出现翻身、微动;深度睡眠阶段则身体活动大幅减少,手环通过分析动作频率和幅度,辅助区分不同睡眠状态。

二、数据算法:从信号到睡眠阶段的关键

传感器采集的原始数据需经过复杂算法处理,才能转化为用户看到的睡眠报告,小米手环的算法模型主要基于以下逻辑:

1. 多参数融合分析

单纯依靠动作或心率数据可能产生误判,静坐休息时身体不动,但心率未必符合睡眠特征,小米算法会将PPG数据(心率、血氧)、加速度数据(动作幅度)以及环境信息(如夜间时间段)结合,综合判断用户是否处于睡眠状态。

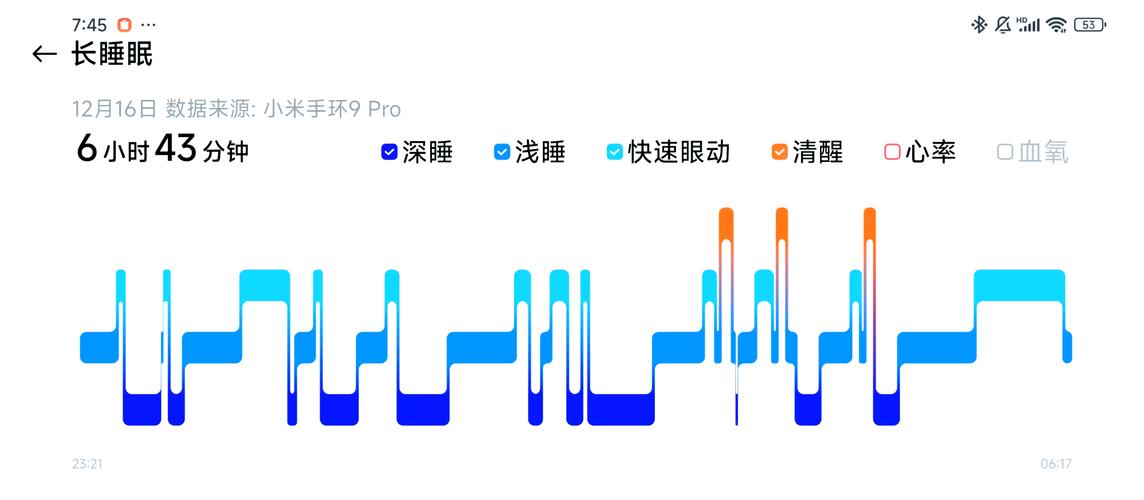

2. 睡眠阶段划分

根据医学标准,睡眠周期分为清醒期、浅睡眠、深睡眠、REM睡眠四个阶段,小米手环通过比对大量临床数据,建立机器学习模型,识别不同阶段的身体特征。

深睡眠:心率低于清醒状态10%~20%,动作极少;

REM睡眠:心率接近清醒水平,但身体处于“瘫痪”状态(动作极少);

清醒期:突发性动作或心率骤升(如被噪音惊醒)。

3. 个性化校准

每个人的生理特征存在差异,小米手环会通过长期佩戴,学习用户的静息心率、日常活动模式等数据,动态优化分析结果,减少个体误差。

三、实测案例:用户数据与专业设备的对比

为验证准确性,小米实验室曾将手环数据与专业医用多导睡眠监测仪(PSG)进行对比测试,结果显示,在睡眠时长、深睡眠占比等核心指标上,两者的吻合度超过90%,手环无法完全替代医疗设备,但其作为日常健康管理工具,已具备较高的参考价值。

用户场景举例:

熬夜加班族:手环发现连续三天深睡眠不足1小时,提醒调整作息;

健身爱好者:通过睡眠质量分析,优化训练后恢复计划;

老年用户:监测夜间频繁清醒问题,及时就医排查呼吸暂停综合征。

四、科学使用建议:让数据更有意义

即使技术成熟,睡眠监测的准确性仍受使用方式影响,以下几点建议可帮助用户获得更可靠的数据:

1、正确佩戴:手环需紧贴手腕,避免睡眠时滑落;

2、理性看待数据:单日波动无需焦虑,关注长期趋势;

3、结合主观感受:若手环显示睡眠良好但依然疲惫,建议排查其他健康问题;

4、定期更新固件:算法持续优化,新版本可能提升监测精度。

观点:

智能穿戴设备的价值,不仅在于提供数据,更在于推动健康意识的觉醒,小米手环通过低成本、便捷化的方式,让普通人也能量化睡眠质量,进而主动改善生活习惯,技术终归是工具,真正的健康管理仍需结合科学知识、个体差异及专业医疗指导,随着传感器与算法的迭代,睡眠监测或许能更精准地融入健康生态,成为预防医学的重要一环。